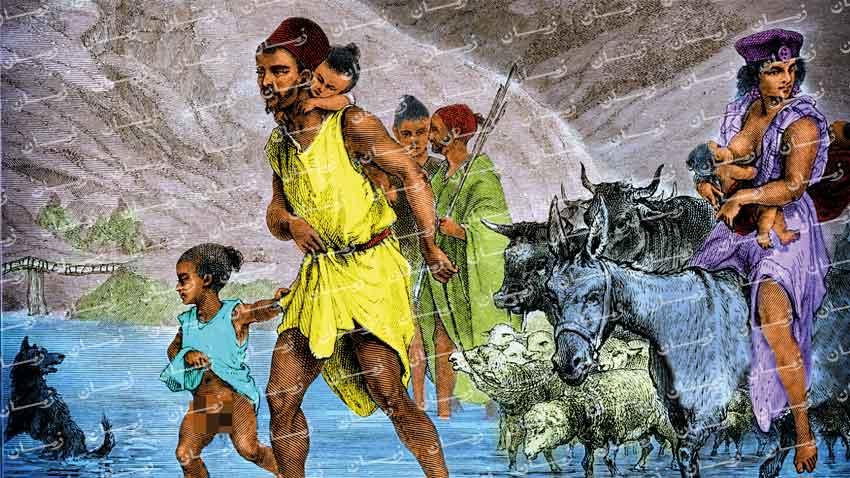

تدعو العلاقات التي تجمع بين المغرب والعالم العربي، وما يشتركان فيه من أسس ومقومات وتحديات أيضا، إلى فتح فضاء كبير للتفكير والتأمل .إذ يسود الاعتقاد بأننا أصبحنا عربا لأننا اعتنقنا الإسلام، لكننا لم نتوقف أبدا عن التلويح بجذورنا الأمازيغية، وبترسيخ ثقافتها في تعايش معقول مع عروبة مهيمنة.

لم يكن من المحتمل أن يتدفق هذا بشكل طبيعي، في البداية، حتى لو انتهى الأمر بالدين الإسلامي إلى أن يكون على حق، على مر القرون، في الاختلاط بين السكان وفي تذويب الفروق العرقية الدقيقة وغير المحتملة بقدر ما لا يمكن فهمها أو استيعابها.

منذ ذلك الحين، ونحن نتساءل عن ما يربطنا بالعالم العربي؟ الحقيقة الأولى تفيد أننا لسنا نتوءا خارجيا، في أقصى حدود الغرب الإسلامي، بل إن وضعنا يشبه إلى حد ما ثمرة التاريخ. إذ انتقلنا، في البداية، من تبني مجموعة من القيم الثقافية العربية، إلى الحديث بلغة الضاد مع تحريف الكثير من كلماتها، قبل أن نميل، أخيرا، إلى اعتبارنا جزءا لا يتجزأ من العالم العربي .وهو تطور رغبنا فيه كما خضعنا له على حد سواء.

خلال حركة الكفاح ضد المستعمِرين الفرنسي والإسباني، كان المغاربة العاديون، وليس المتعلمون فقط، مرتبطين ببرنامج “صوت العرب“، الذي كانت تبثه الإذاعة المصرية في العاصمة القاهرة.

يتذكر الجيل الذي عاش تلك المرحلة، بحنين واعتزاز، حركة الجيش المصري، يوم 23 يوليوز من عام 1952، بقيادة جمال عبد الناصر. وقد انتهت تلك الحركة، أو كما سميت فيما بعد بـ«ثورة الضباط الأحرار»، بالإطاحة بالنظام الملكي في أرض الكنانة وإعلان الجمهورية.

وفيما رحب العمال والفلاحون المصريون الكادحون بنجاح الثورة، ظلت آذان الحرفيين والتجار المغاربة، وسط أحياء المدن الكبرى، تصغي باستمرار إلى هذا الزخم الواعد بتحرر جميع الشعوب العربية.

في تلك الأثناء، أصبحت «مصر المحروسة» مكة السياسية للشعوب العربية، وقبلة نخبها في عملية التحرر ضد الاستعمار الأوربي. تلك حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، وقد تركت ما يكفي من الآثار حتى تضمن استمرارها. فقد أذنت تلك الحقيقة ببداية زمن “عُروبي“ لم يغادرنا قط .ونتج عن ذلك ارتفاع منسوب التشدد في شكل حزب “البعث“، الذي تدعو أدبياته السياسية، علنا، إلى الاستيلاء على السلطة الحاكمة عن طريق الانقلاب وممارسة العنف .هذا هو أسلوب عمل “البعثيين“ وخطهم الاستراتيجي، وكل من يدور في فلكهم.

اليوم، بعد مرور حيز من الزمن، سيكون من غير المعقول القول إن عددا من المغاربة لم يتبنوا ذلك الأسلوب أو لم يسيروا على ذلك الخط .إذ كانت الدوافع والأبعاد البعثية موجودة، دائما، في معارضتهم ومواجهاتهم مع السلطة المركزية.

ذلك تم الكشف عنه أثناء محاكمة عدد من المعتقلين بتهمة الهجوم المفترض على أمن الدولة، في عام 1963 ليس فقط من قبل النيابة العامة، ولكن أيضا ما راج، في ذلك الوقت، داخل كواليس أجنحة المعارضة المتطرفة، والتي كانت مُختَرَقة تماما من طرف الأجهزة.

حدث الأمر نفسه أثناء محاكمة المتورطين في المحاولتين الانقلابيتين، في 9 يوليوز 1971 و16 غشت 1972 وأيضا أثناء محاكمة أفراد نواة حرب عصابات تقليدية في مولاي بوعزة يوم 3 مارس من سنة 1973 والتي تم إجهاضها في المهد لحسن الحظ.

في كل هذه الاضطرابات العنيفة والمؤلمة من تاريخ المغرب المستقل، كان طيف حزب البعث حاضرا، لا سيما عبر أحزمة ومعابر نقل الأفكار والأموال من بغداد ودمشق.

لم تكن الأفكار القادمة، من العاصمتين العراقية والسورية، مجرد إيديولوجيا مؤثرة، بل كانت ذات فروع قادرة على الاختراق، وتتوفر على لوجستيك كفيل بالإقناع. في عدة مناسبات، كاد المغرب يصبح بعثيا.

سيكون من غير المناسب عدم الاعتراف بأن بلدنا هرب بجلده بصعوبة، لا سيما في السياق الحالي المطبوع بالتشرذم العربي، وبوجود دول على حافة الانهيار، بعضها غرق في دمائه التي هرقها العنف والعنف المضاد، كما في سوريا واليمن وليبيا. وبعضها ما يزال يطرح علامة استفهام حول الدائرة أو الدوائر التي تحكمه، كما في السودان وتونس ولبنان دون أن ننسى… إياك أعني واسمعي يا جارة.

يوسف شميرو

مدير النشر