يتجه المغرب نحو العمل بشهادة المرأة في اللفيف العدلي لإثبات النسب وفي قضايا الإرث وحقوق الملكية، وسط معارضة المحافظين .هنا، عودة إلى تاريخ اللفيف العدلي الذي كان صناعة مغربية خاصة، محصورة على الذكور دون النساء.

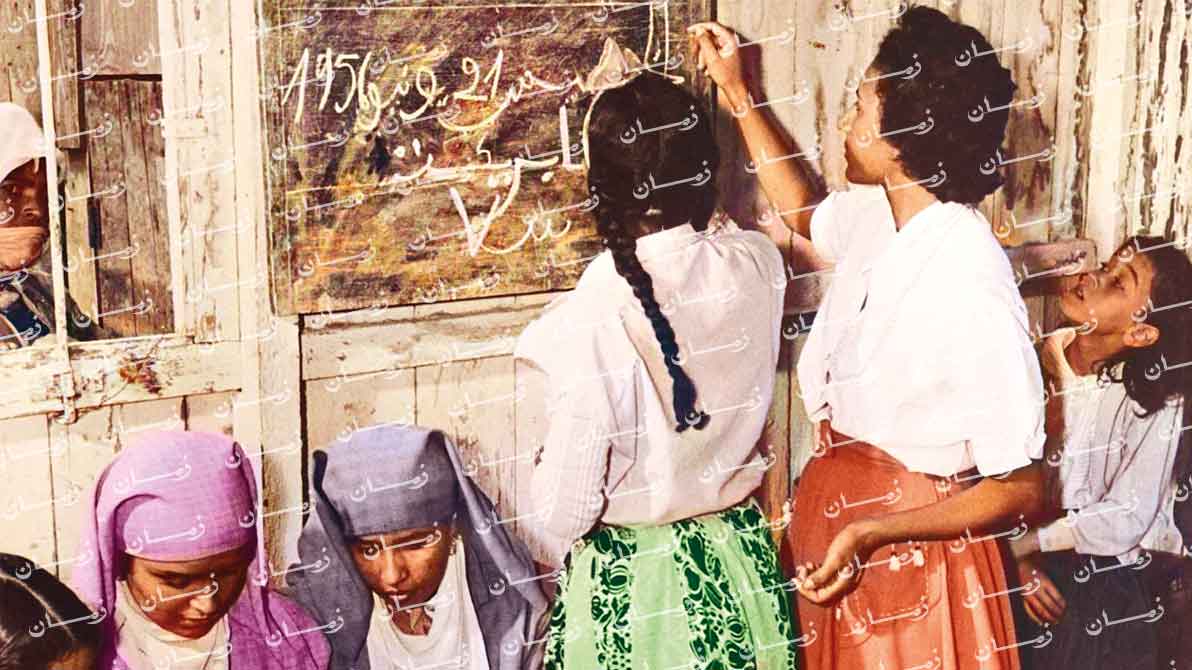

جدل ونقاش ساخن أثاره عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء عرضه لبعض اقتراحاته لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم العدول، فرغم مرور خمس سنوات على السماح للمرأة بأن تمارس مهنة “العدل“، إلا أن شهادتهن ما زالت غير مقبولة في وثيقة “اللفيف العدلي“، لإثبات النسب أو في قضايا الإرث وحقوق الملكية، حتى لو كان مستواهن المعرفي والوظيفي يسمح لهن بتولي أكبر المناصب كالوزارة والنيابة التشريعية، وهو ما يريد وزير العدل تغييره بتحقيق المساواة بين شهادة الرجل والمرأة، مما أثار معارضة جزء من المحافظين، بدعوى مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.

فكيف بدأ نظام التوثيق العدلي في العصر الإسلامي سواء بمشرق العالم الإسلامي أو غربه؟ وما المقصود بـ“اللفيف العدلي“؟ وكيف انفرد فقهاء المالكية في المغرب والأندلس بهذا النوع من الشهادة؟ وما هي الشروط التي وضعها الفقهاء للتوثيق بهذه الوسيلة؟ وكيف أقصيت المرأة من أدائها؟ وما هي الاجتهادات الفقهية التي انبنى عليها مقترح الوزير المدعم بموافقة المجلس العلمي الأعلى للمملكة؟

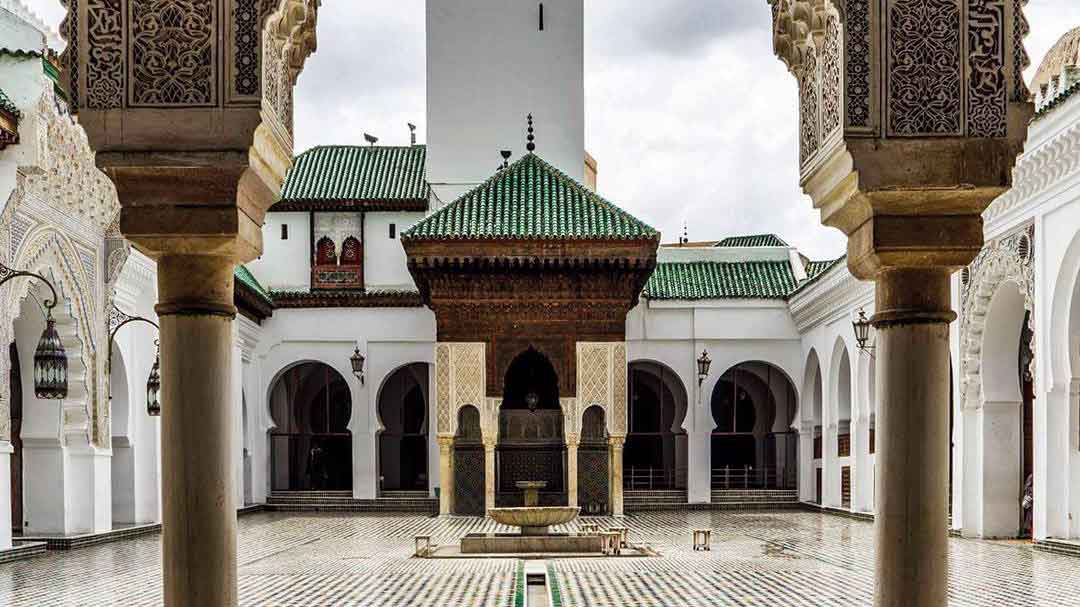

يشكل توثيق المعاملات والعقود بين الناس عنصرا مهما لبناء المجتمع وضمان تطويره واستقراره .كما يعتبر جزءا أساسيا من أي منظومة قضائية، تحل به النزاعات ويحسم به في الخصومات، فضلا عن دوره الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام في تحقيق العدالة الوقائية والأمن التعاقدي. ونظرا لأهميته الكبرى، فقد حظي بعناية فائقة في التاريخ الإسلامي، فألف فيه الكتاب، واعتنى بمعرفة أحكامه الفقهاء، وامتهنه العديد من الفقهاء والقضاة والمفتين.

محمد عبد الوهاب رفيقي

تتمة المقال تجدونها في العدد 113 من مجلتكم «زمان»